日本のため、そして世界のため

世の中に安全を「創る」製品に携わっていただきます

プロテックエンジニアリングは、経営理念「自然災害対策技術の革新で社会に貢献する」のもと

人の命や生活を守るために、日々技術の向上・改善に努めています。

ただ「自然災害対策製品」という言葉を聞いても、中々具体的な製品は想像しにくいかと思います。

みなさんがプロテックエンジニアリングに入社されたら、営業担当・設計担当として、どのような製品に関わるのかをイメージしてみましょう。

土石流対策ならアーバンガード®!

「土石流」とは、山や谷において集中豪雨などの影響で、土砂や石が水と混ざり一気に下流に押し流される現象です。流れの速さは、時速20~40kmにも達する危険な災害です。

近年、日本では気候変動の影響で土石流やその他の土砂災害が頻発しており、年々対策の必要性が増しています。

今回は、プロテックエンジニアリングとして初めて開発した土石流対策製品「アーバンガード®」について、製品の設計と開発、営業を担当する先輩社員の声を交えて紹介します。

製品の概要

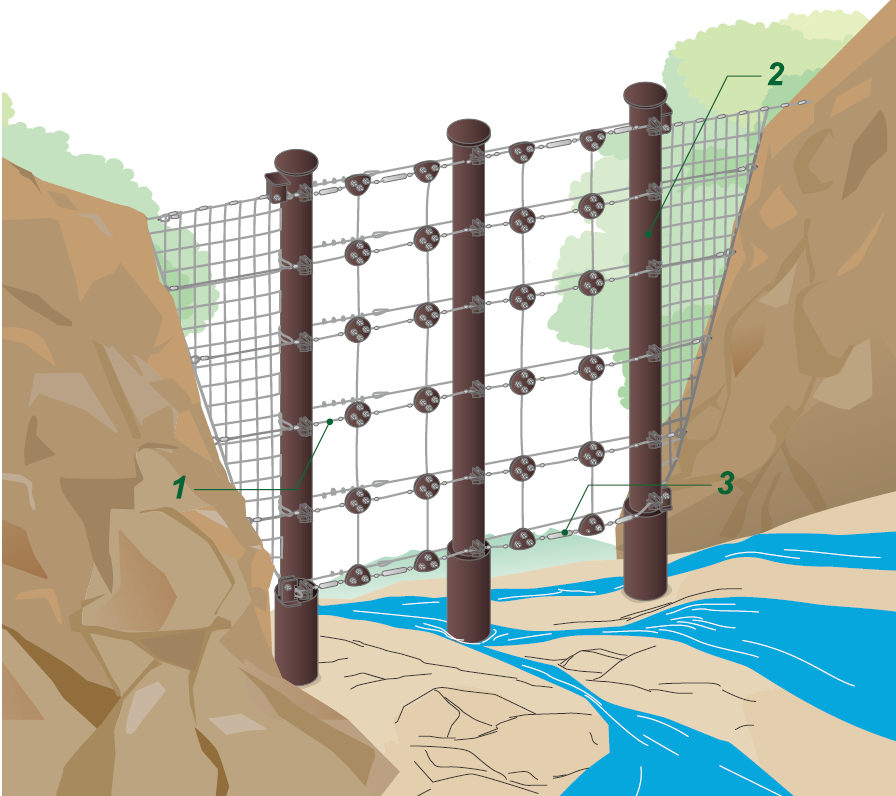

アーバンガード®は、主に無流水(小規模)渓流において土石流・流木から人々の安全を守る土石流対策のフェンスです。シンプルかつ軽量な部材で構成されており、施工もしやすい製品で注目を受けています。

「無流水(小規模)渓流」とは、普段は水が流れていないか、非常に少ない水量しか流れていない渓流で、かつ川床の傾斜が10°以上で流域全体が土石流の発生・流下区間となる渓流を指します。

特徴として、谷出口に人家がある場合が多く、土石流が発生すると人的被害に直結する可能性が高いため、対策が重要視されています。

実績数や認定歴

全国施工実績数:48件(2024年9月時点)

2020年 一般財団法人 砂防・地すべり技術センター建設技術審査証明 取得

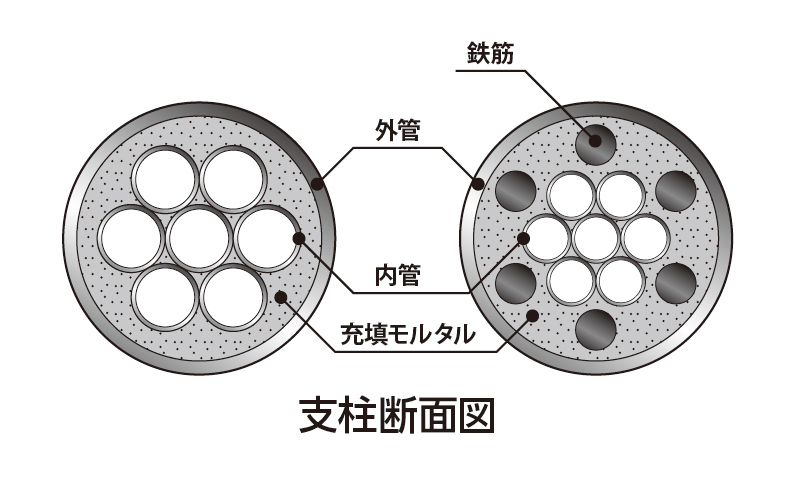

特徴は「粘り強い支柱」

アーバンガード®に使用している支柱は、右のイラストのように、鋼管内部に小さな鋼管を束ねて配置し、隙間にコンクリートを流し込んだ構造になっています。

この支柱は、鋼管内部が全てコンクリートの支柱や、鋼管内部が空洞の支柱などに比べて、”靭(じん)性が高い=粘り強い”というメリットがあります。つまり、土石流の力で万が一曲がったとしても、耐力を保持し続けることができます。

近年では異常気象が増えていて、設計条件以上の力をもった土石流が発生することが想定されます。そこで、仮に曲がっても耐力が変わらないアーバンガード®の支柱が土石流対策で有効になります。

この特徴をもった支柱は、他にはない当社の強みなのです。

ここが先輩社員の推しポイント!

沢の形状に合わせた配置とするため、オーダーメイド感がとても強く出ている!(設計:H.R)

沢の形状に合わせた配置とするため、オーダーメイド感がとても強く出ている!(設計:H.R) 塗装もできるので、箱根や日光、屋久島などの観光地での採用も多い!(営業:M.Y)

塗装もできるので、箱根や日光、屋久島などの観光地での採用も多い!(営業:M.Y) 設計検討時に、検討毎に複数パターンを考える必要があるが、候補案の中から「これだ!」というものを見つけることが面白い(設計:N.H)

設計検討時に、検討毎に複数パターンを考える必要があるが、候補案の中から「これだ!」というものを見つけることが面白い(設計:N.H)

今までの工法とアーバンガード®の違い

透過型砂防堰堤

画像出典:「砂防堰堤の働き」(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/entei_hataraki.pdf

アーバンガード®

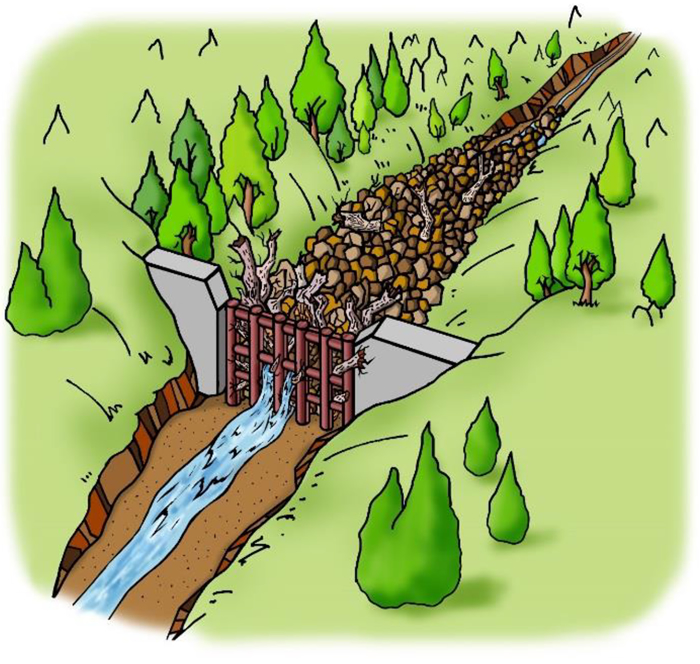

今までの工法には、左のイラストのような「透過型砂防堰堤(さぼうえんてい)」と呼ばれる、袖部分がコンクリート、中央が網目状の鋼製枠でできた大きな構造物があります。上流から流れ出る土砂や流木を受け止め、下流に流れる土砂の量を調節するという施設です。大規模な渓流では、よく見かける土石流対策製品です。

小規模な渓流では、今までの透過型砂防堰堤は大規模な構造になるため、施工期間が長く、設置するために木を伐採したり山を削ったりするなどの地盤改良が必要になります。そのため、小規模な渓流においては、プロテックエンジニアリングのアーバンガード®が最適になります。

アーバンガード®は、右のイラストのような支柱と支柱の間に網目状のワイヤーロープが張られている構造物です。設置面積が小さく済み、数週間で設置可能な製品です。背景を透過するため、周囲の景観に馴染ませることもできます。

また、アーバンガード®は、支柱を地盤の硬い層まで到着させて構造物を支える「杭基礎」という構造になっていて、地盤の改良が比較的少ないのがメリットです。

ここが先輩社員の推しポイント!

短期間で設置できる土石流対策製品であること(営業:M.O)

短期間で設置できる土石流対策製品であること(営業:M.O) 地盤が弱く、今までの工法では設置不可能な箇所でも、アーバンガード®であれば設置できる。という事例はいくつもある!(設計:N.H)

地盤が弱く、今までの工法では設置不可能な箇所でも、アーバンガード®であれば設置できる。という事例はいくつもある!(設計:N.H) 配置検討の際、最適案にたどり着くまでのプロセスが複雑で奥が深い(設計:A.T)

配置検討の際、最適案にたどり着くまでのプロセスが複雑で奥が深い(設計:A.T)

「建設技術審査証明書」を取得している製品

建設技術審査証明とは、「民間法人において自主的に研究・開発された新技術について、新技術の技術内容を学識経験者等により技術審査し、その内容を客観的に証明」したものです。

製品の性能を証明するために、何度も何度も実験や打合せが行われ、約2年の歳月を経てこの建設技術審査証明を取得しました。

当社が携わる事業は公共事業のため、公の機関から出た証明を取得しているということが、製品の信頼に繋がります。

実験の様子

模型実験では、99.2%の土砂を捕捉しました!

実物実験では、繰り返し使用可能であることを確認しました!

ここが先輩社員の推しポイント!

水は透過させて土砂や流木だけを受け止めるという、これまでの製品にない考え方で開発された製品(開発:S.S)

水は透過させて土砂や流木だけを受け止めるという、これまでの製品にない考え方で開発された製品(開発:S.S) 2017年の製品リリースから、苦労に苦労を重ね、ようやく最近主力製品になりつつある製品(開発:T.I)

2017年の製品リリースから、苦労に苦労を重ね、ようやく最近主力製品になりつつある製品(開発:T.I) ライバル会社も少なく、唯一無二の製品。建設技術審査証明を取得しているため、営業や勉強のしがいあり!(営業:K.K/H.A)

ライバル会社も少なく、唯一無二の製品。建設技術審査証明を取得しているため、営業や勉強のしがいあり!(営業:K.K/H.A)

土石流捕捉事例

長野県大町市で、2024年6月30日からの大雨の影響で土砂や流木の流出がありましたが、アーバンガード®が確実に捕捉し、保全対象の道路への影響は全くありませんでした。

この後は、撤去作業の計画を立てて、堆積した土砂や流木の撤去を行う予定となっています。

アーバンガード®は、このように繰り返しの土石流や流木を捕捉することも可能なのです。

ここが先輩社員の推しポイント!

捕捉物を撤去することで繰り返し使用できるメンテナンスのしやすさが、お客様から良く注目される(営業:A.Y)

捕捉物を撤去することで繰り返し使用できるメンテナンスのしやすさが、お客様から良く注目される(営業:A.Y) 想定外の重さの土石流でも、逃げる時間を稼ぐ工法としては、ピカイチ!(営業:H.N)

想定外の重さの土石流でも、逃げる時間を稼ぐ工法としては、ピカイチ!(営業:H.N) 1番製作に時間がかかる支柱だけど九州工場に備蓄があり、すぐに納品できるため、緊急時の対応が可能!(営業:H.E)

1番製作に時間がかかる支柱だけど九州工場に備蓄があり、すぐに納品できるため、緊急時の対応が可能!(営業:H.E)

これからも暮らしを守るために

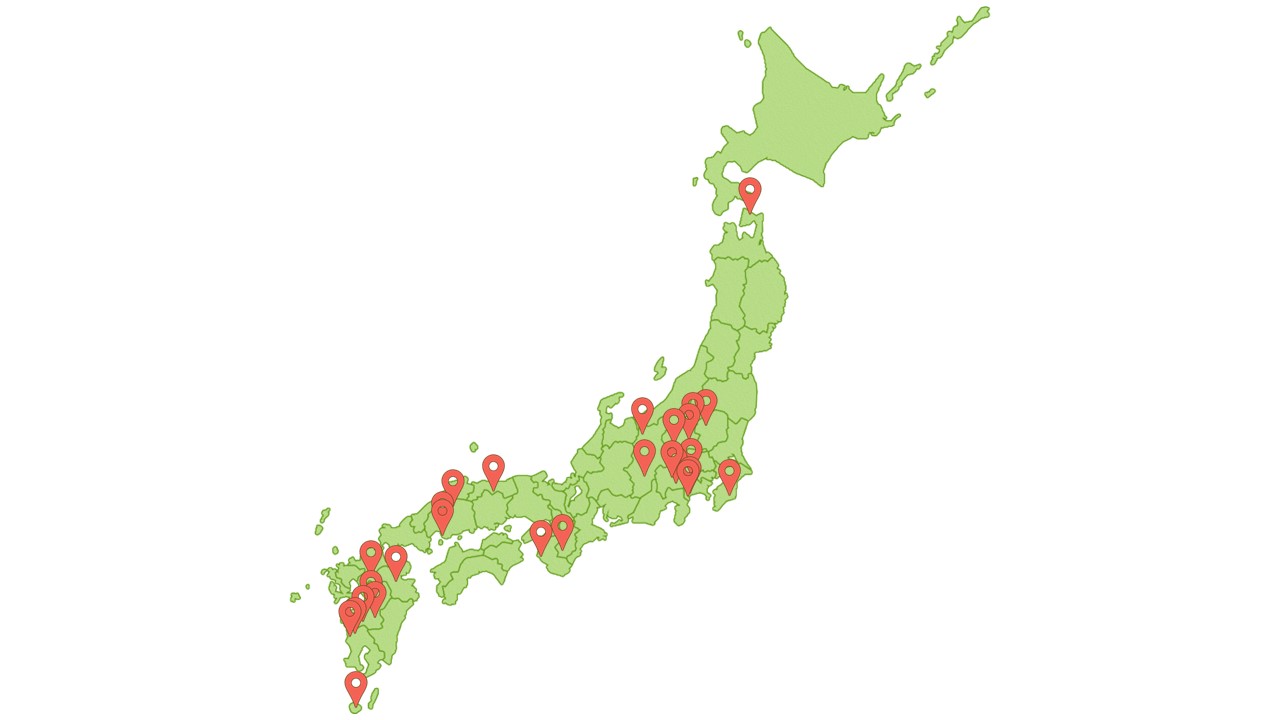

日本地図の赤いフラグが立っている場所が、アーバンガード®の現在の設置状況です。

現在は土石流災害の被害が多い、関東、中国・四国、九州での設置実績が多くなっています。ただ、土石流はどこで起きてもおかしくない災害で、今後より一層需要が高まる製品です。

まだ日本国内でも土石流対策がされていない箇所がたくさんあります。

皆さんも土石流災害の被害から人命や財産を守る事業に、一緒に取り組みませんか。

◆関連記事◆

プロテックエンジニアリングは、「流域治水オフィシャルサポーター」です。

流域治水という取り組みで、「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」として砂防関係施設整備に関連する製品を提供しています。

その中の1つに、アーバンガード®があります。

併せてこちらもぜひご覧ください♪

https://www.proteng.co.jp/ryuiki-chisui.php